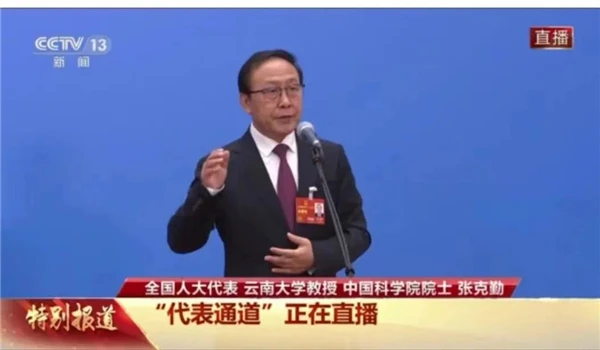

3月5日8时,十四届全国人大一次会议首场“代表通道”采访活动在人民大会堂举行。

为了更好地反映来自基层一线的声音,大会新闻中心邀请了六位来自基层一线的全国人大代表走上“代表通道”,回答大家的提问。其中,有一位代表来自彩云之南,他就是全国人大代表、中国科学院院士、云南大学教授张克勤。

经济日报记者:

张代表,您来自彩云之南,丰富的生物多样性是云南的显著特征。作为一名从事线虫防治的研究者,您能否从自己的专业角度出发,跟我们聊聊怎样用绿色健康的方式来保护和利用好我们的生物资源?

张克勤:

谢谢你的提问,这是一个很好的问题。我用研究生物防治线虫的一个案例来回答你的问题。线虫是一种肉眼看不见的无脊椎线型蠕虫。别看它小,它和大家的生活息息相关。线虫种类很多,仅危害植物的线虫就达几千种,造成的损失也十分巨大。据统计,每年在全球造成农作物损失达1570亿美元,线虫已经成为农作物的第二大类病害。感染了根结线虫的作物根系上会长出很多瘤子,形似肿瘤,也被称为作物“癌症”,它会导致作物地上部分的萎蔫减产,甚至绝收。怎么样防治作物线虫呢?全世界目前主要靠化学农药。由于土壤的复杂性,往往需要大剂量使用化学农药才能保证防效。这样一来不但污染土壤、污染地下水,还有部分残留在作物中,影响食品安全。

怎么样逐步替代高毒性的化学农药呢?找到一种绿色、安全的生物防治线虫的方法就成为我团队的主要任务之一。谈到生物防治,云南有得天独厚的条件。在占全国4%的土地面积上,我们却拥有了占全国50%以上的植物资源、动物资源和微生物资源,所以云南号称植物王国、动物王国、微生物王国。充分利用云南丰富的多样性资源,我们历时30年踏遍了云南的山山水水,建成了防治线虫的微生物资源库。

但是,要高效防治线虫光有资源还远远不够,我们必须研究清楚微生物—线虫—作物三者的相互关系,才能精准防治它。线虫很聪明,作物播种前它就睡觉、休眠。随着作物的生长,它会感受到作物根系上分泌的特定化合物而精准定位,快速移动,找到作物最幼嫩的部位,然后成功侵占。根据这一特性,我们研究了施入土壤中的生防菌,怎么样克服土壤的抑菌作用,怎么样建立种群的分子机制。我们研究了建立种群的生防菌和线虫的相互作用、相互战斗的分子机制。我们还研究了生防菌在作物根位怎么样保护作物的机制。同时,还通过小分子的信号化合物调控土壤当中原有的线虫的天敌微生物,与生防菌一道包围它、限制它,甚至消灭它。通过这些机制的理论突破,我们成功开发了生物防治线虫产品,获得了农药登记证,并且实际推广应用。例如,在云南省玉溪市化念镇,曾经大面积连片种植的大棚番茄因为线虫的成灾损失惨重,我们蹲点了4年,不用化学农药,就用生物防治,成功地将线虫的发病率从90%以上降到2%以下,大棚番茄不论是产量还是质量都显著提升。更重要的是,这种方式生产出来的番茄是大家可以放心吃的绿色产品。

生物防治线虫的实践让我深深感受到,要保障绿色安全农产品的供给,关键是科技。作为一名从事科学研究的代表,我深感责任重大,将继续努力发扬攻坚克难、敢为人先的创新精神,脚踏实地、勤奋工作,力争为推动绿色发展,为科技强国、农业强国作出自己应有的新贡献。谢谢。

代表档案

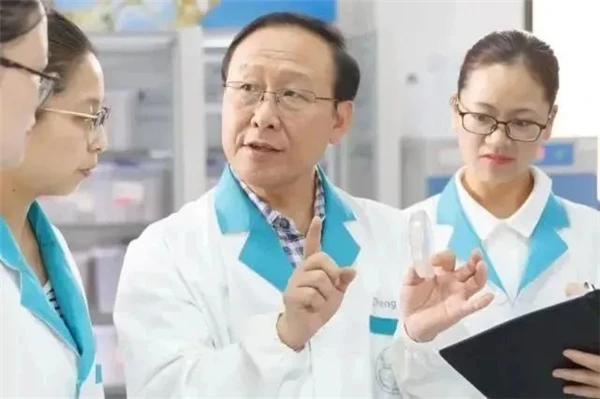

张克勤教授在指导学生做实验

张克勤,1958年12月出生,贵州省黔西人,十四届全国人大代表,中国科学院院士,云南大学教授、博士生导师,省部共建云南大学生物资源保护与利用国家重点实验室主任。

1998年,作为云南省跨世纪一层次人才引进到云南大学;

2001年1月至2019年2月,任云南大学副校长;

2021年11月18日,当选中国科学院2021年院士(生命科学和医学学部)。

张克勤教授是线虫生防领域的杰出学者

作物病原线虫是仅次于真菌的第二大农作物重要病害,全球每年因线虫造成的农业损失高达1700多亿美元。大剂量施用化学农药严重污染土壤,影响食品安全,高毒性化学杀线虫剂因此被禁用或限用,线虫防治成为世界性难题,生物防治受到高度关注。

张克勤教授在试验田查看防治根结线虫效果

上世纪80年代,张克勤在一次实验中偶然发现,食用菌中有一类微生物可以吃线虫。他认为,“会吃虫的菌”或许就是线虫生物防治的一个突破口。以此为基础,他进而研发出高毒力的菌株,制成生物制剂后“消灭”线虫,开辟了线虫生物防治新途径。

40年来,张克勤扎根云贵高原,坚持不懈地将积累的丰富资源和不断加深的理论认识应用于解决线虫防治的难题。他发掘了一系列重要的线虫生防微生物资源和先导化合物,建成了全球最大的线虫生防微生物资源库,研发出具有自主知识产权的高效线虫生防产品。这些系统性原创成果引领了我国线虫生物防治学科的发展,为解决线虫防治的世界性难题以及我国农业的绿色发展作出了重大贡献。