人民代表大会制度是我国的根本政治制度。习近平总书记指出,人民代表大会制度是中国共产党领导中国人民艰辛探索长期奋斗的成果,是从中国土壤中生长起来的全新政治制度,是人类政治制度史上的伟大创造。

一

近代以来,由于西方列强的侵略和封建统治的腐败,中国逐渐变成半殖民地半封建国家。为了救亡图存、振兴中华,无数仁人志士一直苦苦探寻、上下求索,提出了种种政治主张,进行过各种尝试。对西方政治制度各种模式几乎都想过、也试过了,但都以失败而告终。历史表明,在中国,对腐朽没落的旧制度,改良修补之路走不通,照搬西方政治制度模式也行不通,必须彻底推翻剥削阶级统治广大人民的政治制度,实行适合中国国情、保证人民当家作主的新型政治制度。

中国共产党从成立之日起,就把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴确立为自己的初心和使命,为实现人民当家作主进行了不懈探索和奋斗。在第一次国内革命战争时期建立了罢工工人代表大会、农民协会。在第二次国内革命战争时期建立了工农兵苏维埃代表大会制度。在抗日战争时期建立了“三三制”为原则的参议会制度。解放战争时期,我们党在各解放区相继召开人民代表会议,向正式建立人民代表大会制度过渡。1948年8月,华北临时人民代表大会在石家庄召开,这是新中国成立前第一次冠以“人民代表大会”的权力机构,大会选举产生了华北人民政府,为夺取全国政权、建立中央人民政府进行了探索性试验。这些成功实践,为新中国成立后实行人民代表大会制度积累了经验、奠定了基础。

经过实践探索和理论思考,以毛泽东同志为主要代表的中国共产党人,把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合,同中华优秀传统文化相结合,顺应历史潮流和人民意愿,在带领人民进行反对帝国主义、封建主义、官僚资本主义的革命斗争中,深刻总结中国近现代政治发展的历史教训,深刻总结建立新型人民民主政权的实践经验,得出了一个十分重要的结论,这就是:新民主主义革命取得胜利后建立的国家政权,必须实行工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的国体;同这一国家政权性质相适应的国家政权形式,只能采取实行民主集中制的人民代表大会制度。

二

沧桑巨变,换了人间。1949年9月,中国人民政治协商会议第一届全体会议召开,通过具有临时宪法地位的《中国人民政治协商会议共同纲领》(以下简称《共同纲领》),宣告新中国实行人民代表大会制度。人民代表大会制度就是根据民主集中制的原则,通过民主选举产生全国人民代表大会和地方各级人民代表大会,以人民代表大会为基础,组成整个国家机构,实现人民当家作主的一种政权组织形式。这一制度的理论基础是马克思主义,政治基础是中国共产党领导和人民民主专政。

1949年10月,中华人民共和国成立,开辟了中国历史上从未有过的人民当家作主新纪元。由于当时解放战争尚未结束,国家的内部和外部环境仍然十分严峻,并不具备召开各级人民代表大会的条件。因而《共同纲领》规定,“在普选的全国人民代表大会召开以前,由中国人民政治协商会议的全体会议执行全国人民代表大会的职权”,“在普选的地方人民代表大会召开以前,由地方各界人民代表会议逐步地代行人民代表大会的职权”。

1950年2月,在中国共产党的领导下云南解放,云南各族人民从此当家作主站起来,立即着手地方人民民主政权的建立。按照《共同纲领》的要求和中央的部署,云南省各地先后召开各界人民代表会议。1950年10月,云南省人民政府第一次全体委员会议决定召开云南省第一届各界人民代表会议第一次会议。同年11月4日,报请西南军政委员会批准,云南省人民政府于11月13日发布了《关于召开全省人民代表会议的决定》。为了做好会议的各项准备工作,云南省人民政府特地组织了云南省第一次各界人民代表会议筹备委员会。经协商推选周保中为主任委员,张冲、龚自知为副主任委员,马继孔等61人为委员,马继孔为秘书长,张子斋、窦力新、陈方为副秘书长。先行推定常务委员17人组成常务委员会,负责一切筹备工作。

1950年12月25日至1951年1月2日,云南省第一届各界人民代表会议第一次会议在昆明举行。这次会议还有丽江、昭通、宁洱、保山、文山、蒙自等专区的边疆民族参观团成员列席了会议,这对沟通民族感情,加强民族团结及提高政治觉悟,起到了很好的作用。大会首先通过了大会主席团、提案审查委员会、起草委员会、代表资格审查委员会、革命烈士纪念碑奠基典礼委员会组成人员名单。会议听取并一致同意云南省人民政府副主席周保中、云南军区第一副司令员郭天民和云南省农民协会筹备委员会主席郑伯克作的相关报告。会议期间,有43名代表在大会上发了言。提案审查委员会主委郑伯克、时任省民政厅厅长安恩溥作相关报告。会议经过民主协商,充分讨论,选举周保中等66人组成云南省第一届第一次各界人民代表会议协商委员会。会议还发出向中共中央毛泽东主席致敬电、向朱德总司令及中国人民解放军、人民公安部队全体指战员致敬电、向西南军政委员会刘伯承主席致敬电、向中国人民志愿军全体指战员致敬电、拥护周恩来外长12月22日声明的通电、向云南省人民政府和云南军区人民解放军人民公安部队指战员慰问电、向全省党政军干部和家属致慰问电。会议通过了云南省第一届各界人民代表会议第一次会议决议。云南省人民政府副主席周保中致闭幕词。

1951年1月4日,云南省第一届第一次各界人民代表会议协商委员会第一次会议在昆明召开,会议选举周保中为主席,张冲、由云龙、白小松为副主席,张子斋为秘书长,常务委员19人,组成云南省协商委员会常务委员会。

1951年11月22日至28日,云南省第一届各族各界人民代表会议第二次会议在昆明举行。这次会议,根据云南省多民族的特点,在各界之前加了“各族”二字,在全国也是少有的。周保中主席(注:兼任云南省协商委员会常务委员会主席)主持会议,中共云南省委第一书记、云南省军政委员会副主席宋任穷致开幕词。会议听取并一致同意云南省人民政府副主席周保中、云南省协商委员会副主席白小松、云南省抗美援朝分会副主席袁勃、云南省公安厅副厅长刘子毅、云南军区政委宋任穷、云南省人民政府土地改革委员会主任委员于一川作的相关报告。会议通过了《云南省第一届第二次各族各界人民代表会议决议》;通过了增加龚自知为云南省协商委员会副主席及部分调整和增选云南省协商委员会委员至89人名单。周保中主席(注:兼任云南省协商委员会常务委员会主席)致闭幕词。各族各界人民代表会议是人民代表大会履职的雏形,它搭建了各界政治参与的平台,生动诠释了人民民主的真谛,丰富了人民民主的内涵,为实行普选的人民代表大会准备了条件,推动人民民主在实践中不断走向成熟和完善。正如金冲及(著名中国近代史和中共党史研究专家,中共中央文献研究室研究员)在《二十世纪中国史纲》一书中所说:各届人民代表会议“是整个社会大变革中富有象征性的一个缩影,它把民主从过去少数人的权利,变成多数人享受的权利,这才是真正的人民民主”。

三

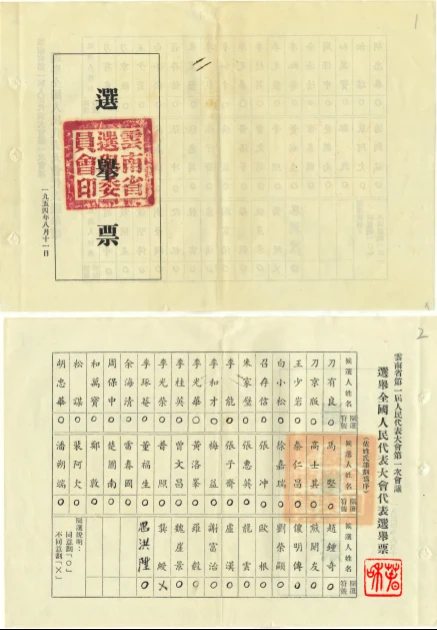

1953年,国家形势有了极大改善,全国普选的条件基本成熟。根据当年1月中央人民政府委员会《关于召开全国人民代表大会及地方各级人民代表大会的决议》以及《中华人民共和国全国人民代表大会及地方各级人民代表大会选举法》《关于基层选举工作的指示》,从1953年7月至1954年5月,我省进行了第一次县级以下基层人大代表普选(由于当时边疆民族地区情况特殊,全省仅在99个县市中进行乡镇基层代表普选,3个专区级民族自治区、21个县和2个边区没有实行普选,不实行普选的地区也召开了各族各界人民代表会议)。此次选举共选出基层人民代表15.41万人。在此基础上,全省11个专区所辖的115个县和昆明市、个旧市等126个选举单位,先后召开人民代表大会或各族各界人民代表会议,至1954年7月,共选出了392名云南省第一届人民代表大会代表,法定任期为4年。

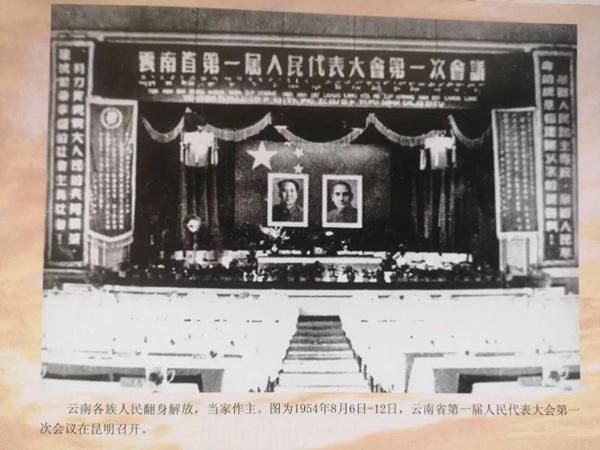

△1954年8月6日至12日,云南省第一届人民代表大会第一次会议在昆明召开。

△云南省第一届人民代表大会第一次会议会场。

△云南省第一届人民代表大会第一次会议选举全国人大代表选举票。

从代表的成分来看,392名代表中,党和人民政府的工作者111人,人民解放军和人民武装17人,工业劳动模范和工会工作者30人,农业劳动模范和互助合作工作者36人,青年、妇女工作者15人,边疆民族工作者29人,各民族的代表人物和文化界、教育界、科学技术界、工商界、归国华侨以及民主人士共154人,充分体现了以工人阶级为领导的、以工农联盟为基础的原则及代表的广泛性和民族平等权利。在代表中,包括彝族、傣族、回族、白族、哈尼族、苗族、佤族、傈僳族、纳西族、拉祜族、景颇族、瑶族、藏族等20多个少数民族代表161人,占全体代表的41.1%,保证了云南省第一届人民代表大会代表,既合乎我省民族众多的实际,又具有广泛的代表性,能够充分反映和集中各民族人民的意见和要求。另外,代表中有妇女代表59人,占全体代表的15%,充分体现了“妇女有同男子平等的选举权和被选举权”的精神。

1954年8月6日至12日,云南省第一届人民代表大会第一次会议在昆明胜利召开,标志着人民代表大会制度在云南全省范围内正式建立,拉开了云南省地方政权建设史上划时代的大幕。这是我们党带领全省人民管理地方的历史任务和人民当家作主迫切愿望的高度契合,是特定历史条件下顺应人民呼声、带有云南标签的政治成果。人民代表大会制度在云南波澜壮阔的伟大实践中,充分保障了各族人民当家作主,有力支撑了边疆民族地区治理体系和治理能力现代化建设,为创造“两个奇迹”提供了坚强政治保证和坚实制度保障。(作者王方渝单位系云南省人大常委会办公厅研究室)