“各位同志,好消息来了!咱们的‘昭阳春’牌子成啦!”

2024年10月的一天,昭通市昭阳区青岗岭乡白沙村“两委”、省人大常委会机关驻白沙村工作队正在一同商谈苹果和黑木耳销售事宜,驻村工作队第一书记李娟平的手机突然响起。接完电话后,李娟平喜出望外,向众人宣布了这个令人激动的好消息。

“昭阳春”商标的注册,凝结着白沙村产业发展的蝶变历程。如何把无人问津的“山货”变为市场反馈良好的“俏货”,从零散售卖到统一品牌?村“两委”和驻村工作队坚持“既要举好品牌建设的旗,更要走稳群众参与的路”,用心用情交出答卷。

破局:把准产业提升之“脉”

白沙村地处山区,过去,村中农产品因缺少宣传导致销路受阻。驻村工作队在走访中了解到,白沙村集体经济目前最重要的两块产业是苹果与黑木耳。作物长势不错,但村“两委”和种植户脸上却不见喜色。

“去年收获也还可以,但销售渠道受限,品质也参差不齐,导致销售价格不高。最后算下来,刨去成本,赚不了几个钱。”村党支部书记付邦友的话道出症结。

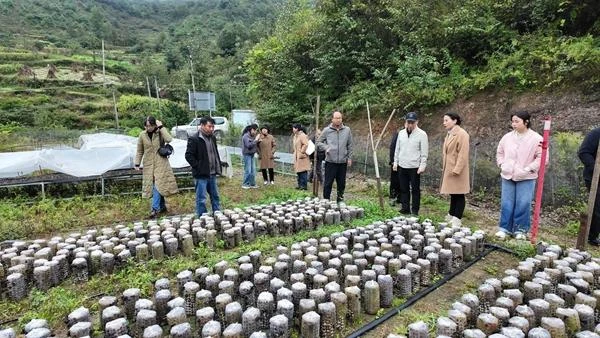

实地调研中,大家发现,村里虽有500多亩苹果地和7亩黑木耳种植基地,但长期面临“三无”困境:无标准——大小品质参差不齐、无包装——麻袋散装论斤卖、无品牌——好产品卖不出好价钱。

市场调研得来的数据令人吃惊:同品质苹果和黑木耳,有商标产品溢价率达30%以上,并且商标产品更容易被大众认可,市场竞争力更强。研讨会上,驻村工作队向村“两委”摆数据、讲案例,用“四问”引发大家思考:咱们的苹果和黑木耳为什么比市场价便宜?散装产品为何不具有竞争优势?“山货”能不能变成“网红”产品?可不可以创品牌?

突围:创立“昭阳春”之“牌”

商标建设启动会上,村民老刘直言:“咱庄稼人搞品牌,不是拿钱打水漂?”质疑声中,通过驻村工作队耐心引导,村“两委”确立“三步走”策略。

第一步“立标准”。一改之前粗放式管理的“老路子”,组建由农技专家、管理专人、村民代表组成的质控小组,按市场规定划分产品等级,对苹果和黑木耳的种植销售进行精细化管理。由此作出规定:采摘时,每个苹果要经过大小测量、果型检测、色泽区分和饱满度筛选;每片黑木耳要受到直径测量、片型检测和肉质区分筛选。

第二步“创品牌”。与知识产权代理公司签订商标注册合同和委托书,委托设计公司完成苹果和黑木耳的包装设计,众人集思广益,最终拟定“昭阳春”作为注册商标名称,既蕴含地域特征,又传递亲和气息,还有朝气蓬勃、欣欣向荣的发展之意。

第三步“闯市场”。构建“线下体验+线上宣传”双通道。设置白沙苹果体验区和黑木耳展示区,方便到白沙村的客人现场品尝、查看产品品质。通过微信朋友圈、新闻报道、购买者口口相传等方式,对“昭阳春”苹果和黑木耳优势进行宣传。

跟进:走稳集体经济之“路”

商标注册了,如何避免“昙花一现”?驻村工作队帮助村“两委”依托原有村集体控股的白沙村股份经济合作联合社架构,构建“三权分置”模式:村民以土地经营权入股享受分红,合作社掌握品牌运营权,白沙村集体资产管理公司负责市场经营。

在这种架构下,种植大户担任技术顾问,村监委主任出任商务主管。村中还建立起了品质管控和绩效考核制度,通过对产品进行分级分拣,划区域确定种植和管理人员,核算收入、成本和奖金发放,有效调动种植户和管理人员的创业热情和工作积极性。

随着新模式的运转,村民们有了共同的分级分拣意识:每个苹果、每片黑木耳都印有“昭阳春”,不能砸了自己的牌子。

2024年,白沙村村集体经济收入增长110%,30多户脱贫户实现稳步增收,村民尝到了甜头,呵护和培育“昭阳春”的干劲更足了。

“昭阳春”的创立之路表明:走深走实乡村振兴之路,应真正做到“智、志”双扶,让农民成为产品品牌建设和经营的主角,让传统产业焕发时代生机,迸发强劲活力。(王浩宇)