2024年是中华人民共和国成立75周年,也是全国人民代表大会成立70周年暨地方人大设立常委会45周年。在这特殊重要的年份,党中央召开了党的二十届三中全会,作出了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》。在这样的大背景下,回顾总结全省地方立法走过的历程,具有重要的启示意义。

以地方人大设立常委会为起点,地方立法工作从起步探索迈向规范化、制度化、法治化

1979年7月1日,五届全国人大二次会议修改宪法并修订地方组织法,规定县级以上地方各级人大设立常委会。同年12月31日,云南省第五届人民代表大会第二次会议选举产生了省人民代表大会常务委员会。从那时开始,至党的十八大以前,云南省地方立法经历了三个发展阶段:

起步探索阶段(1979~1992年)。这一阶段,立法程序有所完善和发展,立法的范围有所扩大,地方立法数量逐渐增加,省人大及其常委会共审议通过地方性法规和民族立法近130件,年均不到10件。这些立法的内容具有鲜明的时代性,多围绕经济体制改革展开,经济立法占比较大,由于缺乏经验参考,加之没有制度化和法定化的立法程序,立法质量有待提升,但为后来的立法工作积累了一些经验和做法。

规范化制度化阶段(1993~2000年)。这一阶段,省人大及其常委会把地方立法工作摆到了更加突出的位置,进一步对地方立法的程序、体制和机制等进行了完善。1993年,省八届人大常委会首次开展了立法规划编制工作,从此以后,历届省人大常委会均把编制立法规划作为立法工作的重要环节,在任期届始之年编制立法规划,并报省委同意后印发执行,有力推动了立法工作的科学化、系统化水平。1995年2月,为加强地方立法工作,提高立法质量,省八届人大常委会第十二次会议通过了设立省人大常委会法制工作委员会的决定。至此,地方立法的工作机制开始健全,机构队伍建设得到加强,为立法工作稳定有序开展提供了规范和制度保障。

法治化阶段(2001~2012年)。这一阶段,省人大及其常委会的立法组织机构建设也取得了明显进步。2009年5月,省十一届人大常委会第十一次会议通过了《关于设立云南省人民代表大会常务委员会法制工作委员会和预算工作委员会的决定》,设立了新的省人大常委会法制工作委员会。围绕2010年形成有中国特色社会主义法律体系的目标,地方立法坚持立法速度和立法质量齐头并进,省人大及其常委会共审议通过地方性法规和民族立法约200件,年均近20件,立法制度机制不断完善,法规修改、废止的数量明显增加。

景迈山古茶林 卢磊 摄

进入新时代,地方立法工作从“有没有”向“好不好”转型

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央将全面依法治国纳入“四个全面”战略布局予以有力推进。地方立法工作也从“有没有”向“好不好”转型,不断迈上新的台阶。截至2024年6月,全省共制定和批准现行有效的法规618件,其中,省的地方性法规230件,州(市)的地方性法规171件,自治条例和单行条例217件。主要呈现出以下几个特点:

从实体内容看,认真落实“紧扣大局、着眼急需、着力解决实际问题”的要求,法规的引领、推动、规范和保障作用更加突显。围绕习近平总书记考察云南重要讲话精神和省委贯彻党中央大政方针的决策部署,紧扣“三个定位”发展目标,出台了民族团结进步示范区建设和创建生态文明建设排头兵促进等条例。围绕全面贯彻新发展理念,聚焦省委“3815”战略发展目标,推动高质量发展,制定了优化营商环境、社会信用,修订了中小企业促进等省级条例,以及昆明市建设区域性国际中心城市促进、文山州三七发展、德宏州咖啡产业发展等州级条例。围绕深入贯彻习近平生态文明思想,运用法治守护云南的绿水青山,组织多轮修订九大高原湖泊保护条例,出台生物多样性保护、国家公园管理、大气污染防治、土壤污染防治、固体废物污染环境防治等省级条例,以及普洱市景迈山古茶林文化景观保护、楚雄州元谋土林保护管理、怒江州美丽公路路域环境管理等州级条例,构建起以生态文明建设排头兵条例为统领的1+N生态文明建设地方法规体系。围绕践行以人民为中心的发展思想,保障和改善民生,着力解决人民群众民生问题,制定了老年人权益保障、公共文化服务保障、医疗机构管理、中医药等省级条例,丽江等州(市)制定了集中式饮用水水源地保护条例,保山等州(市)制定了乡村清洁条例等。

从程序规范性看,认真落实“科学立法、民主立法、依法立法”的要求,保障地方立法质量的工作机制日臻完善。2015年,省人大常委会出台了地方性法规立项办法,为准确研判立法需求、合理确定立法项目、组织立项论证、科学编制立法计划提供了规范。2017年,出台了《关于增强地方立法特色加强重点领域立法提高立法质量的意见》。2018年7月,制定了《审查批准州市地方性法规办法》。2019年9月,通过了《关于统筹协调省、州(市)、自治县立法工作的意见》。2023年,修订完善了基层立法联系点工作规定,并遴选新一届省人大常委会18个基层立法联系点,实现16个州(市)全覆盖。

赤水河源头 镇雄融媒供图

从创新地方立法模式的角度看,认真落实加强区域协同立法、“小切口”“小快灵”立法等要求,地方立法形式日趋丰富。一是探索立法新模式,积极开展区域协同立法。2021年,与贵州、四川两省一道,共同以“条例+决定”这一开创性的地方立法形式保护赤水河。2023年,在总结云贵川三省赤水河共同立法经验基础上,再度与四川携手,共同制定泸沽湖保护条例,实现泸沽湖流域由“一湖两治”“一湖分治”向“一湖共治”“一湖合治”转变。二是突出问题导向,积极推进“小切口”“小快灵”立法。比如,昆明市文明观赏红嘴鸥规定、曲靖市城乡网格化服务管理条例,均不超过十条,切口小、条文少、措施实,取得了良好的社会反响。三是坚持立改废并举,及时修改废止不适应改革发展需要的法规。省十四届人大常委会立法规划中,修改废止法规比例占55%,今年省人大常委会立法计划中,修改废止法规比例占41%。四是坚持进度服从质量,创新法规审议方式。在修订滇池等七件高原湖泊保护条例过程中,为保证法规质量,杜绝“立法放水”,改变两审制的常规做法,依法实行了多审制,通过三次提请常委会审议,完成泸沽湖、程海、星云湖、杞麓湖四件湖泊保护条例修订工作;通过四次提请常委会审议,完成滇池、阳宗海、抚仙湖三件湖泊保护条例修订工作,得到常委会组成人员和有关方面的充分肯定。

党的二十届三中全会赋予了推进立法领域改革的新使命

45年来,云南省地方立法走过的历程启示我们:立法与改革相辅相成、相伴而生。改革推进到哪里,立法就推进到哪里。党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》,对新的历史条件下全面深化改革作出了战略部署。省委十一届六次全会作出的《中共云南省委贯彻落实〈中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定〉的意见》,对推进立法领域改革提出了具体要求。

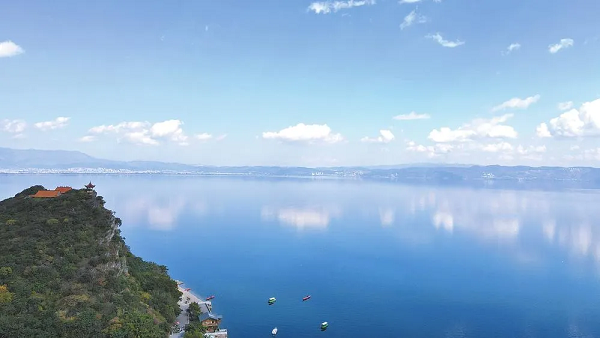

2023年11月,省十四届人大常委会第六次会议通过了《云南省滇池保护条例(修订)》《云南省阳宗海保护条例(修订)》《云南省抚仙湖保护条例(修订)》,至此,我省九湖保护条例新一轮修订全面完成。图为抚仙湖景色。黄兴能 摄

要切实把握新时代地方立法工作中蕴含的政治和法治逻辑。在政治逻辑方面,人大是党领导下的政治机关,立法是国家重要的政治活动。政治属性是立法工作、立法活动的第一属性。深化立法领域改革,推进新时代地方立法工作,必须坚持党对立法工作的全面领导。在法治逻辑方面,我国只有一部宪法,即《中华人民共和国宪法》,只有一套以宪法为基础而构建起来的社会主义法制体系,维护法制的统一和宪法的权威是我国的基本国策。

要切实落实立法领域的各项改革任务。要在完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系中发挥地方立法的作用。要继续完善党委领导、人大主导、政府依托、各方参与的立法工作格局。要扎实推进重点领域、新兴领域立法,服务全省高质量发展。要坚持立改废并举,增强立法的系统性、整体性、协同性、时效性。要继续推进区域协同立法工作。要紧紧抓住立法质量这个关键,深入推进科学立法、民主立法、依法立法。要扎实做好备案审查工作,坚决维护国家法治统一。

总之,做好地方立法工作,责任重大,使命光荣。我们要自觉增强做好新时代地方立法工作的责任感和使命感,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想,全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神,踔厉奋发、担当作为,共同推动全省地方立法工作高质量发展。(作者马春文系省人大法制委员会主任委员)