“滴水穿石”润民生

来源:云南日报

记者 李树芬 通讯员 李立章 文/图

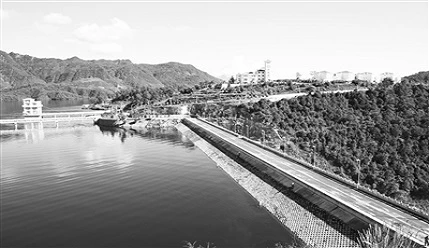

图为位于云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县的云龙水库。县环保局供图

地处滇中北部的云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县(以下简称“禄劝县”)是国家级贫困县,也是昆明主城区主要饮用水水源地。在经济欠发达情况下,禄劝县着眼经济建设与环境保护协调发展,以集中式饮用水水源地保护为重点,不断加强农村水利基础设施建设和管理,调整产业结构,减少农业面源污染,县域生态环境质量得到有效改善。

近年来,禄劝县城乡饮用水水质安全达标,水源区群众收入逐年增加。记者近日随云南省环保世纪行采访团走进禄劝县进行实地采访。

强化基础设施建设

禄劝县是传统山区农业大县,县域控制云龙水库水源保护区径流面积662.55平方公里,而云龙水库正是昆明主城区的饮用水水源地。

禄劝县委书记焦林说,禄劝县贫困人口多、贫困面大、贫困程度深。长期以来,县委县政府高度重视城乡饮用水水源保护,在政府财力非常有限情况下,多方筹集资金持续加大投入,为农村水利基础设施建设提供保障。

据了解,禄劝县针对山区半山区群众饮水困难问题,“十二五”期间共计投入水利资金13亿元,有效解决了全县14.8万人和10.96万头大牲畜的饮水不安全问题。截至目前,禄劝县农村供水人口达到35.26万人。

在建好水利基础设施同时,禄劝县不断加大云龙水库、桂花箐水库等集中式饮用水水源地保护工作力度。制定下发并认真落实关于水源地和水资源保护的有关文件。组织开展集中式饮用水源地定人定时全方位巡查工作,严肃查处违法开垦、破坏森林、违规建房、违法采矿、违规养殖放牧、新增排污口等行为。

禄劝县加强集中式饮用水水源地保护相关法律法规和政策宣传,不断增强群众对水源保护意识。以乡镇和村级集中式饮用水水源地供水取水点为中心,划定相应保护区,采取设置警示牌、加封盖板、架设铁丝围栏、支砌空心砖围墙等简易保护措施,使水源地得到更好保护。

综合治理持续改善环境

禄劝县结合水源区实际情况,通过调整产业结构、实施全面禁养、退耕还林、加强“两污”处理、移民搬迁等多种措施,持续减少水源区点源污染和农业农村面源污染,不断改善饮用水水源地生态环境。

禄劝县严格控制水源区工业和旅游业的发展,禁止在水源区新增排污口,不断削减水源区点源污染。

在面源污染防控上,禄劝县加快实施产业结构调整。如在云龙水库一级保护区严格实行“止耕禁养”,二级保护区实施“农改林”,重点发展经果林和水源涵养林,三级保护区全面调整种植结构,逐步削减烤烟等化肥用量高的农作物种植,不断减少农药化肥使用量。

在全面禁养上,以云龙水库为重点,通过制作设置“水源保护区禁止放牧”警示公告牌、发放水源保护区禁养和禁牧宣传单等方式,大力宣传水源区禁养限养政策。

目前,云龙水库一级保护区内农户搬迁完毕,无畜禽养殖,二、三级保护区实施严格的限养禁牧,其余乡、村集中式饮用水水源地一级保护区内和主要河流两侧200米范围内严格实行禁养政策,畜禽养殖造成的面源污染全面减少。

据了解,截至目前,禄劝县退耕还林达21万多亩,人工造林64万多亩,新植树木460万株,封山育林20万多亩。“十二五”期间,全县森林覆盖率由48.9%提高到55.4%,共计在水源区内种植核桃110万亩,马铃薯14万亩,中草药6.33万亩,禁止种植花卉、调减蔬菜种植面积5000亩,实施测土配方施肥40万亩。

禄劝县还在云龙水库水源区集镇及村庄建设了污水和垃圾收集处理设施,建成村庄污水“三池”处理工程21个。建立水源区保洁长效机制,按照“组保洁、村收集、镇运输、区处理”四级联动方式,加大水源区垃圾日常集中清运处理力度。同时,安排150名保洁员负责水库周边、主要入库河道沿岸村镇保洁工作。

在加强水质监测检测上,禄劝县成立县级水质检测中心,对全县集中式饮用水水质进行定期和不定期检测。

如今,禄劝县饮用水水源地污染持续减轻,生态环境明显改善,为全县集中式饮用水水质安全达标打下了坚实基础。

兑现补偿助力群众增收

禄劝县受保护饮用水水源地条件制约,失去了许多发展经济的机会,尤其是云龙水库库区群众付出了更多利益牺牲。

据了解,云龙水库水源区涉及禄劝县6个乡镇共计65886人,保护区内有在册耕地5.07万亩、林业用地68万亩。

经过多年的生态治理修复,禄劝县在云龙水库水源区实施农改林6200多亩,水源区森林覆盖率超过76%。近年来,云龙水库平均产水量2.85亿立方米/年,可供水2.2~2.5亿立方米/年,占昆明主城供水量的60%以上。

为减少云龙水库库区人为污染,按照云南省和昆明市关于加强云龙水库保护的相关要求,禄劝县在云龙水库一级保护区内实施生态移民工程,分两期完成了19500人的居民外迁。按照“水源区人口只出不进”的总体要求,禄劝县还大力实施劳动力转移移民、教育移民,累计转移水源区农村劳动力上万人。

为了发展当地经济,禄劝县近年来积极调整产业结构,大力发展林业经济、林业加工、特色林业,取得良好经济效益,实现了林业发展和农民增收的双赢,全县仅种植核桃一项就使农户每年增收1000元以上。

在鼓励支持饮用水水源区群众依靠发展生态种植等产业增收的同时,禄劝县建立了水源区补偿机制,依据有关文件精神,积极落实云龙水库水源区生态补偿政策,建立补偿兑付工作机制。2008~2015年,累计向水源区6万余名群众兑付生产生活补助29436万元。

焦林说,饮用水水源地保护是一场旷日持久的硬仗,只有库区群众富,才能水源更洁净。禄劝县“减贫、摘帽、增收”的工作任务重、要求高,在饮用水水源地保护上还存在诸多现实困难。如云龙水库水源区居民收入普遍偏低但享受不到优惠电价,日常生活烧柴火的现象难以杜绝,这一问题比较棘手,亟待解决。

让生命之水长流

来源:保山日报3版

作者:杨国伦

水是生命之源、生产之要、生态之基。尽管人们大多都有这一观念和认识,但在实际行动中缺乏保护、节约、珍惜的善举,不注重规范、控制自身的行为和欲念,随意开发、过度开发现象频频发生,人们在品尝了自身的不检点行为而酿成的水资源环境损害苦果后,唤醒了尊重自然、顺应自然、保护自然的秉性和共识,破坏和污染水环境,祸及千古,保护和修复水环境,功盖千秋。

近年来,随着农村经济的快速发展,农民人均收入有了大幅度提高,但粗放的农村经济发展模式并没有从根本上得到改变,无节制的开发利用、无节制的滥采滥伐成了农村发展的窘境。农村点源污染与面源污染共存,农业污染与工业污染叠加,各种工业产业向农村集聚转移,加之农村环保基础设施建设滞后,环境监管能力薄弱,饮用水安全已成为危及农村发展的短板。水是地之血,土是地之肉,矿是地之骨,林是地之衣,缺少如何一种材质,我们的家园—地球都很不完美。土壤污染、农产品农残超标要求科学合理施用化肥农药,畜禽养殖污染要求搞好无害化、资源化利用;水土流失、防风固沙要求搞好植树造林,过度开垦、过度放牧要求实施退耕还林还草,水污染、水枯竭要求减少过度采伐;生活污水、垃圾污染要求加强治污基础设施建设,造成脏、乱、差现象的不文明行为要求加大教育引导。每个人只有从自身做起,从工作生活的点滴做起,从选择善待自然的方式做起,我们生存的家园才能生命之水长流,青山绿野常在。

农村要转变以单纯的经济增长为目标的传统观念,才能实现生命之水长流。从儿时记事至今,总感觉生存的环境在变化,滩涂、滑坡、深洼多了,绿地、森林、野生动物少了,鸟语花香、河水欢笑、清风送爽的意境似乎离我们远去,山无血脉、地无完肤、气无清新的破败景象看似已成发展的写照。不难想象我们的发展、我们的经济增长是如何得来的,这样的增长真是来之不易,它是以牺牲环境利益为代价的。我们的各行各业下指标、搞考核、评优劣唯GDP论英雄,经济指标上不去,说千道万都是白搭。有这样的发展观支配、有这样的发展观引导,我们的环境何尝还能挺得住,我们的环境何尝还不遭殃。不计成本、不计得失,只要是有利于经济增长的事都变着法子托关系、找路子,实现指标数据的最大化。物极必反,数据越大,破坏率越强,长时间沿着这样的轨迹循环往复的走到现在,已经到了环境承载的极限,该是收手止步的时候了,如果再以这样的方式发展,再沿这样的途径迈进,就是自掘坟墓、自毁家园。水是万物之灵,人们征服自然、改造自然的每一活动都影响着水的平衡,人们生产生活的每一环节都会形成对水的污染,我们要转变单纯的经济发展观,多想想自身生存需经济发展维系之外,还需不需其他什么物质来维系,空气污染了、水枯竭了,我们还能活多久,食品污染了、病魔增多了,人类还能延续多长,保护自然、修复自然已到了时不我待的时刻,只有凝聚共识、集聚力量,全民参与环境整治,生命之水才能永远流淌。

农村要转变伤害式、掠夺型的传统观念,才能实现生命之水长流。近年来,农村的发展是自发式与外力式的叠加发展,呈现发展势头迅猛、发展规模强劲、资源消耗趋高的态势。过去,农村是未开发的处女地,集聚了大量的能源资源,人们本以为它是取之不尽、用之不竭的,于是工人、农民、商人大家齐动手,各取所需、各得所好,种地的搞毁林开荒,围海、围湖造田,开采的搞毁山损水无节制的采伐,做项目的忽视生态价值对环境造成人为破坏,经商的搞利益至上无限度的满足私利,各行各业都把有形或无形的手伸向农村,把我们完好的处女地搞得遍体鳞伤,我们的生命之源—水又何尝不遭受破坏呢?“鱼我所欲也,熊掌亦我所欲也”,我们只有走好“在保护中开发、在开发中保护”的路子,少一些劣性的开发行为,多一些良性的保护善举,就会收获鱼和熊掌兼得的效果。随着农业现代化、产业化、规模化的推进,大量的工业、商业、文化旅游业、服务业等向农村集聚转移,各种各样的污染呈加重态势在袭扰我们的家园,水源地遭到破坏,江河湖泊受到污染,臭水沟臭水塘随处可见,山坍地裂自然灾害盛行,这样的发展我们承受得了吗?自然对人的施舍是有限度的,只索取不奉献,只开发不保护,农村能源资源再多终将也会消耗殆尽,再优美的环境也将会遭到污染。善待自然就是善待人类自身,节约利用与合理利用资源,保护和修复自然生态系统,解决好农业污染、工业污染、水污染、土壤污染、空气污染等突出生态问题,让群众呼吸新鲜空气,喝上干净水,吃上放心食品,在良好的环境中生存,生命之水才能永远流淌。

农村要转变资源推动型的传统观念,才能实现生命之水长流。没有资源的开发利用,发展就没有物质基础,完全建立在资源推动基础之上的发展,是不科学的发展。农村是能源资源的大市场,为农业、工业、服务业的发展提供着资源支撑,特别近些年随着发展进程的加快,大量的能源资源被开发利用,各种资源的蓄积量在逐步减少,且发展越快减少越多。这种依赖资源推动型的发展,严重破坏了自然生态系统,大地缺少泥土的芳香,山间缺少溪流的欢笑,林间缺少虫鸣鸟啼的喧闹,水源涵养区、水源保护区水环境破坏严重,水安全问题已成为发展引发的一个重大环境问题,有节制的开发利用资源,科学合理的利用和保护资源,减少人为劣迹对水环境造成的损害,有效维护自然界水环境平衡是解决农村饮用水安全的科学之举。自然界是一个紧密联系的系统,一环出问题就会环环出问题。我们的城市带动农村、工业反哺农业的农村发展模式是实现农业经济向工业经济转变的一个自然过程,走好“科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥”的新型工业化发展路子,要求我们要转变资源推动型的发展观念,注重发挥人的主观能动作用,发展中要充分尊重自然、善待自然,使发展的每一环节环环紧扣、不出问题,为人类生存营造良好空间。资源枯竭了,人类还能延续吗?资源消耗完了,还是可持续发展吗?不管是现在,还是在遥远的未来,让我们都彼此保存着对环境的那份爱,我们意念中的发展应是:“山还是那样的山,水还是那样的水”,我们既要金山银山,更要绿水青山。只有走好新型工业化发展路子,让青山更青、绿水更绿,生命之水才能永远流淌。

洱海流域环境整治成效显著

来源:云南法制报5版

作者:周惠琼

8月21日,记者从大理省级旅游度假区大理镇古城保护局(以下简称“古保局”)召开的洱海流域环境综合整治工作总结部署会议上获悉,2015年以来,大理省级旅游度假区突出重点,明确责任,强化措施,举全区之力高位推进,洱海流域环境综合整治取得实效。

环境保护全面覆盖

2015年以来,大理镇抓实“三清两控”,健全完善五级洱海保护治理网格化管理责任制,配备118名垃圾收集员、河道管理员、滩地管理员,有力推动网格化管理责任到边、任务到人。

据了解,大理镇共清理13条河道沟渠,打捞清理进入河道、沟渠、滩地、岸滩、入湖河口堆积物和湖面漂浮物9000余吨,将中和溪、白鹤溪作为试点,积极探索河道管理市场化运行模式。认真开展垃圾收集清运工作,健全“门前四包”长效管理机制,全面清理村、镇周边、道路两旁杂物、垃圾,共清运4万余吨,做到生活垃圾日产日清、应清尽清。

大理镇全面清理乱堆乱放的畜禽粪便,加强公厕管理,及时清理公厕,积极引导农户将畜禽粪便作为肥料还田,严格控制洱海用水量,杜绝农田漫灌,防止农业废水流入洱海。鼓励发展节水、低肥、低农药产业,提倡沟灌、喷灌、滴灌等技术,因地制宜搞好节水灌溉工程建设,加大水改旱力度,切实节约农业生产用水。严控污水进入洱海,加强环保设施建设、运营、管护,加快环湖截污PPP工程建设,实施9条沟渠10个生物净化塘建设任务,总面积60.15亩。

同时,大理镇排查入湖河道排污口,封堵排污口289个;对洱海周边客栈、餐饮、酒店排污实行拉网式全面检查,严格环保审批和项目准入,建立环保动态巡查机制,严厉打击违法排污行为。建立“三清洁”管理长效机制,每逢周一、重要节假日和汛期来临前后,组织党员干部、群众开展环境卫生集中整治活动,保持农村环境整洁、优美。

坚决整治违章建筑

2015年以来,大理镇对全区在建的630户进行详实的复核,查清土地来源、规划报建手续、在建状况、违建超占等情况,列出初步整改意见,做到底数清、情况明,为整改工作打下坚实的基础。

对全区在建户公示牌进行修改完善,细化公示内容,并根据复核情况给予检查合格的547户挂了蓝牌,给予38户未完成整改的在建户挂了红牌,挂牌率达100%。在检查不合格在建户工作中,把农户自行整改拆除与协助整改紧密结合起来,严格开展整改工作。共完成强制拆除94户8055平方米,对规划和土地手续齐全但存在超占行为的134户下达《行政处罚决定书》,对规划和土地手续齐全但存在超批准面积建盖确属无法拆除的379户下达《行政处罚决定书》,共收取罚金262.8万元。

此外,大理镇对在建的630户在建户以外的各类土地、规划违法行为进行认真整治,拆除大量违规搭建的钢结构、基本农田看护房。同时建立大理镇农村土地规建专管队伍,进行网格化管理,制定土地规划建设管理实施意见。

同时,大理镇加强洱海流域服务业管理工作,明确洱海流域餐饮、酒店客栈等服务业的规范标准,严格市场准入,组织开展联审联批,督促经营户办理完善证照手续1386户;加强市场诚信体系建设,实行洱海流域旅游客栈和餐饮服务行业“红黑名单”制度,评出酒店、客栈行业“红名单”18户,查处售卖假冒旅游产品5起;此外,全面取缔大理古城摊位660余个,规范设置洱海门、南国城等临时摊位疏导点4个,合理安排摊位200个,进一步规范了旅游市场的经营秩序。

全民参与环境整治

大理镇建立了环湖综合整治社会维稳工作信息报告制度,重点针对手划船载客经营点迁移、取缔整改工作开展维稳工作,与执法部门密切配合,为综合整治工作推进提供了良好的执法保障。洱海流域环境综合整治过程中,未发生较大影响的矛盾纠纷和信访案(事)件。

同时,建立了洱海综合整治及日常动态巡查管理机制,确定重点督查内容,共下发督查意见书67份、督查报告21份,并跟踪问效;区、镇党政主要领导坚持每周在辖区内巡查不少于2天,分管领导每周不少于4天,责任领导每周不少于2天;开展“为官不为”专项整治,约谈7人。

通过一年来的综合整治,洱海流域生态环境持续改善,环湖各种发展乱象得到有效遏制。洱海保护治理工作逐渐步入科学化、规范化轨道,综合整治取得阶段性成效。

铁腕执法贯穿始终

“在下一步洱海流域环境综合整治工作中,我们要进一步总结经验,查找差距,突出重点,明确责任,强化措施,着力推进洱海流域环境综合整治工作不断深入,努力形成常态。”大理省级旅游度假区党委书记、管委会主任李志东要求。

李志东指出,党政领导要认真履行洱海保护网格化管理职责,定期深入到挂钩联系村,督促指导综合整治工作。要认真落实“党政同责、一岗双责”的要求,明确责任和责任人,层层抓落实。同时,要坚持问题导向,解决突出问题,工作思路要逐步由原来对沿湖无序发展乱象的集中整治,向实现洱海流域生态环境、发展环境、旅游环境、居住环境规范化、常态化、长效化管理的转变。

李志东提出,对于环境违法行为,发现一起、坚决查处一起,把依法办事、铁腕执法贯穿综合整治始终,不断加强综合执法统筹协调,完善联合联动执法机制,加强乡镇综合执法队伍建设,以“零容忍”态度打击环境违法行为,坚决让违法者付出代价。

李志东强调,要一手抓“管”、一手抓“建”,疏堵结合、综合施治。坚持把综合整治与“多规合一”试点、洱海保护网格化管理、美丽宜居乡村建设、农村综合改革发展示范村、自然村村民自治、社会治安专项整治等工作结合起来,进一步完善农村宅基地和建房审批监管、村庄国土规划建设管理等一系列规章制度,以制度建设推进洱海保护走上常态化、规范化、法治化轨道,真正让群众在整治中受益。